ODISEA DEL CARBÓN EN

JUARROS

Las

minas de Puras de Villafranca habían ahondado en mí la vena de admiración hacia

la vieja y desaparecida industria extractiva en Burgos. Decidí por ello

continuar con el tema, rastreando a continuación las pistas del hierro, un fascinante mundo de la era

preindustrial burgalesa donde se entremezclan, además de las numerosas

minas ferruginosas abandonadas, ingredientes como el de la accidentada historia del

mítico ferrocarril minero de la compañía inglesa The Sierra Company Limited, o

el de los hierros y ferrerías en torno al río Pedroso, cada uno de ellos una

aventura distinta y apasionante.

Pronto,

sin embargo, pude darme cuenta de que el hierro, siendo un capítulo

interesantísimo para el devenir del desarrollo burgalés, requeriría un análisis

mucho más profundo de lo que aquí se podría. En todo caso, seguía siendo la

figura romántica del obrero subterráneo lo que me llevó al episodio minero que

más huella dejó en la provincia: el del carbón.

|

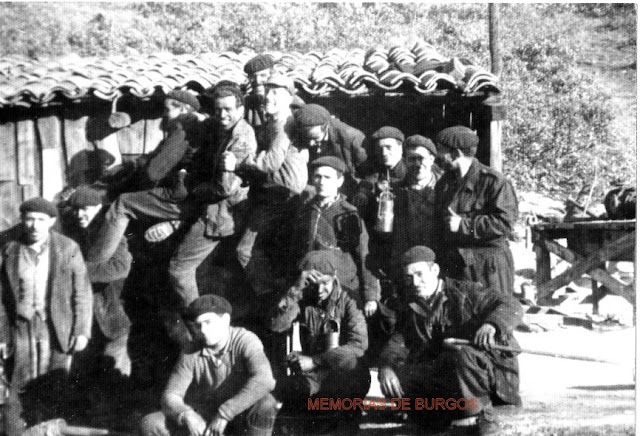

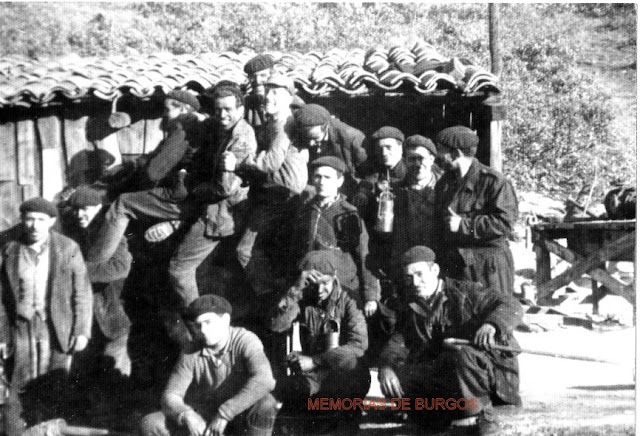

Grupo de mineros a la entrada de la mina juarreña de El Trampal.

En 1964 todavía no era obligado el uso del casco

y la boina era un buen aliado del minero. |

Resultaría

muy difícil, por no decir imposible, seguir la pista humana de la mina

Esmeralda, de San Adrián de Juarros, de las de Brieva y de todas las que,

demarcadas en 1841, funcionaban ya en 1846. Como lo sería también rastrear la

huella de los hombres que trabajaron en las dos “minas de carbón piedra” situadas

en el Diccionario de Pascual Madoz en Pineda de la Sierra, o en las de Urrez,

Villasur de Herreros, San Adrián, Monterrubio y Barbadillo de Herreros hacia

1862. La documentación de la época, fundamentalmente memorias y estudios

mineros, habla de una inusitada efervescencia por esos años en dichas zonas, y

en otras de menor desarrollo, como Rupelo, Hortigüela o Salas de los Infantes.

De

aquel tiempo glorioso, dominado por empresas extranjeras, quedaron los nombres

de las minas, no así el de quienes las excavaron. Las Casualidad, Generosa,

Milagrosa, Restaurada, Africana, entre otras, son nombres míticos en la

minería burgalesa que, si pudieran hablar, describirían dramática historias escritas

en una época en la que las condiciones de extracción a buen seguro llegarían a

poner los pelos de punta incluso a los actuales mineros de Guardo, Villablino o

Hunosa, tan curtidos ellos, con minas de mayor seguridad pero igualmente siempre cercanos a la tragedia.

Empresarios y oficios mineros

Desde aquella mitad del siglo XIX no

cesó la vida minera en la llamada Cuenca del Valle del Arlanzón, con periodos

de mayor o menor actividad, pero esa es una historia ya escrita, aunque para su

elaboración no se contara con el componente humano de boina y casco, que, en

definitiva, fue el que la hizo posible.

No

resultó difícil encontrar obreros dispuestos a contar parte de aquella negra

aventura. En la capital burgalesa arrastran su silicosis y su jubilación

precoz, desde finales de los 60, decenas de mineros que trabajaron en la última

fase de la extracción del carbón, aquella en la que lo hacían para Ibercominsa.

Esta empresa nació como resultado de la compra por parte del leonés Pascual

Eguiagaray de las pertenencias de la mítica Ferrocarril y Minas, creada en

1920, en un tiempo en el que brillaba con luz propia el avezado empresario y

técnico minero, Pablo Pradera, suegro de Eguiagaray.

Pude

encontrar en la taberna de Villasur de Herreros a José Ramón López, de 67 años,

chófer e hijo de Simeón López, el que fuera encargado general de las minas de

San Adrián y de las dos centrales eléctricas que hubo en Villasur de Herreros (Nueva

Eléctrica de Villasur y Electra del Arlanzón). Me habló de cuando la compañía

Ferrocarril y Minas tenía las oficinas en el desaparecido Balneario de

Arlanzón, así como de cuando en este lugar los ingleses montaron también una

serrería de madera accionada con una locomóvil, teniendo además otras tres para

v el servicio de las minas. Me habló igualmente de los casi cincuenta mineros

que llegaron a trabajar en las minas de Villasur, entre barrenistas,

maderistas, vagoneros, rampleros, terreristas o camineros, tuberos y

cabestrantes o maquinistas.

Por

José Ramón supe también que el carbón se llevaba a Burgos, Miranda de Ebro y

Logroño, para tejeras y caleros, y que la galleta y la galletilla para

el consumo doméstico se llevaba a Burgos, a Carbones Castellanos, que estaba

detrás del Gobierno Militar, mientras que lo más menudo “se llevaba a la

fábrica de hacer ovoides de La Ventilla”.

Muerte en la mina

Salvadora

Con especial emoción recuerda José Ramón

la tragedia minera ocurrida en la mina Salvadora, de Brieva de Juarros, en

1948. Murieron en ella varios mineros y él mismo estuvo en el equipo de

rescate: “El accidente ocurrió al pinchar desde la galería en la que se estaba

trabajando otra de una explotación antigua que se encontraba inundada. La

primera se inundó también y se ahogaron diez mineros, a los que pudimos

rescatar después de ocho días de sacar agua. Con una bomba alimentada con un

grupo electrógeno que nos dejaron los militares del Dos de Mayo. Salieron tres

hombres con vida, agarrados al cable que subía los baldes con un torno de mano.

Los familiares de los accidentados esperaron al pie de la bocamina todos esos

días. Por eso, y para evitar las lógicas escena de dolor, los sacamos a las doce

de la noche y los llevamos al depósito de cadáveres de Brieva”.

Dejé a José Ramón con sus recuerdos y busqué a continuación,

en el barrio de Gamonal, a Aurelio Simón, un jubilado que fue concesionario de

la cantina de San Adrián en la época dorada de la hulla, los años 50 y 60. Era

esta cantina, entonces, único lugar de lúdico encuentro para la rudeza minera

en este pueblo de Juarros, que contaba con una legendaria ciudad subterránea sin

nombre. Una ciudad cuyas galerías se desploman ahora para cerrar capítulo.

|

José Santamaría en la entrada a la mina La Salvadora.

en Brieva de Juarros |

El baile de los mineros

Aurelio,

el cantinero, trabajó intensivamente atendiendo a los tres turnos. Daba de

beber y comer, fiaba e incluso pagaba un canon al Ayuntamiento por la

organización de un baile con gramola en una de las eras del pueblo. Un baile

que le costó Dios y ayuda organizar, porque desde el primer momento tuvo que

luchar contra la oposición del cura: “Entonces había muchas mozas en el pueblo,

y además venían las de los pueblos de alrededor. El cura advertía a los padres

del peligro que suponían los bailes para estas mozas”.

El

cantinero me puso también sobre la pista de otros veteranos mineros jubilados y

desperdigados por Burgos. Fui a buscarlos y algunos ya habían fallecido.

El polvo de la piedra,

la silicosis y el sanatorio de Oviedo

Fidel Castañón, otro de los héroes de

esta historia, vino a las minas burgalesas de Juarros en 1958. Doce largos y

oscuros años los pasó en unas minas que, según su particular relato, “aunque no

tienen gas, son peores que las asturianas y las de León. El polvo de la piedra

era muy malo, tan malo era que solo cuatro

años barrenando son suficientes para coger silicosis. El barrenista era el que

más fácilmente enfermaba, pero no se libraban ni los rampleros. Muchos

murieron, yo conocí a más de veinte silicosos, y bien jóvenes. Muchos de aquí tuvieron

que pasar por el Sanatorio de Silicosos de Oviedo”.

Fidel tiene ahora 67 años y lleva jubilado por la enfermedad

maldita desde los 43. Recuerda a su padre minero, capitán del bando republicano

durante la Guerra Civil, quien después de salir del penal de Burgos fue en

busca de trabajo a las minas de León, encontrando allí un ambiente hostil. Por

ello, “cuando salieron las contratas de Burgos se vino para las minas de San Adrián.

Entonces había que rellenar una ficha en el cuartel de la Guardia Civil y mi

padre tuvo que estar durante tres años haciendo acto de presencia una vez al

mes en dicho cuartel, que estaba en Arlanzón”.

Pajas de centeno para

la dinamita

Las

famosas minas Pozo Pablo y El Trampal, esta con más de 800 metros de

profundidad, fueron en las que trabajó Fidel varios años asido a una barrena:

“En una repisa de una de sus galerías -recuerda-, encontramos las pajas largas

de centeno con la que, antiguamente, dicen que cuando los carlistas, se hacían

las mechas llenándolas de pólvora”. Este minero confirma así lo que escribió

José Luis Reoyo en el libro Explotaciones mineras de la provincia de Burgos:

“La Juarreña, las más celebrada de las minas burgalesas, fue la primera mina de

España en la que se usó la dinamita”; un hito, histórico, sin duda, que pone de

relieve la importancia del foco carbonífero de Juarros a nivel nacional.

A

estas alturas del relato, habiendo conocido abundantes datos e historias sobre las

minas, se habían apoderado de mí irrefrenables deseos de ver in situ este

fabuloso y excavado mundo. Tras describirme cómo vivían los mineros en San

Adrián (“los que éramos casados teníamos casa propia, otros con derecho a

cocina, y los solteros dormían en la residencia para mineros que había en el

pueblo, o en los pajares”), me puse en contacto con José Santamaría, otro

minero con silicosis con quien tuve ocasión de hacer una expedición a las minas.

Una excursión a las

minas

Fue una tarde de mayo. Desde Burgos se

veía por la sierra el cielo negro, barruntando el aguacero. Aun así, partimos.

Antes de llegar a Brieva, por un camino pizarroso nos internamos en la espesura

del robledal. Pronto aparecieron uno y mil caminos entrecruzándose, un

laberinto de vías de acceso a las minas por los que sería fácil perderse. Dejamos

el coche junto a una cata inundada y seguimos caminando en busca de Salvadora, la

traicionera mina que guarda en su memoria los ecos de espanto de los diez ahogados.

José nos condujo con paso decidido, conoce bien el dédalo minero de este

fantástico paraje, no en balde pasó diez años de su vida bajo sus entrañas, no

en vano en ellas contrajo la silicosis que le llevó a una anticipada jubilación.

Por fin, llegamos a Salvadora, cuya boca se nos apareció siniestra, inundada y poblada

por una nube de mosquitos. “Ya decía don Pascual Eguiagaray que no quería minas

con nombre de mujer” escupió el minero hacia la impracticable mina.

A

continuación, ascendimos por un vallejo lleno de escombreras grises y negras.

Al poco apareció ante nosotros una en la que se abría, descubierto, un profundo

e inundado pozo, pensamos que con evidente peligro para andarines despistados y

animales. Junto a él pudimos ver la chimenea de ventilación, por donde

circulaba “el aire acondicionado” al fondo de la mina, y a su alrededor restos

de almacenes, salas de compresores, etc.

|

Restos de lo que pudo ser el economato de los mineros

|

A las doce crujían los

entibados

En

el corazón del bosque, engullidos por la calma chicha y humedad reinante, y

bajo el síndrome de lo que fue y ya no es, José tuvo un recuerdo para las maderas

de los entibados que, con siniestros quejidos, “se resquebrajaban siempre al

mediodía y a las doce de la noche. Era en esos momentos, cuando se las oías

crujir, y lo pasabas verdaderamente mal”.

Al

coronar el monte, ya en el término de San Adrián y después de haber dejado

otros profundos pozos al descubierto, así como algunas casas de mineros

arruinadas, llegamos a El Trampal, la mina donde transcurrió la vida hipogea de

José. ÉL mismo colaboró en la construcción de los seis pisos que tenía. Pero la

boca ya se hundió, y quién sabe los sentimientos que embargaban a nuestro guía

en aquel reencuentro, al ver desaparecida la puerta de lo que en vida fue su entierro.

Reivindicaciones

laborales. La Guardia Civil vigilaba las minas

Habló

José con cierta nostalgia (incluso los trabajos más duros pueden provocarla si

estás vivo) de los lavaderos y cintas transportadora, del economato y de las

oficinas que estaban un poco más arriba; de los compañeros de fatigas, entre

los que abundaban asturianos y andaluces, y de cómo después de haberse cerrado

las minas acudió de nuevo a ellas, en solitario y en numerosas ocasiones, a

sacar carbón para el consumo de su hogar. Luego nos dirigimos a la galería de

acceso del mítico y profundísimo pozo de San Ignacio, aquel en el que “se

ahogaron un fraile y un sacristán hará unos treinta años”. Vértigo y miedo da

asomarse en su boca y comprobar su inacabable profundidad. Al pie de ella José

Santamaría recordó el cierre de las minas juarreñas entre 1970 y 1971; su opinión

era que “en cierto grado fueron culpables los sindicatos, que empezaron a

moverse por aquí sobre el 68 [1968] y los capataces estaban hasta el gorro de

tantos problemas”. Probablemente fuera así, pero antes de que los sindicatos

llegaran a las minas los mineros ya reivindicaban mejoras en sus condiciones de

trabajo y salarios. Cuando esto ocurría, según José, “la Guardia Civil, por

denuncias de los capataces, obligaba a los cabecillas a entrar en la mina y se

quedaban en la boca vigilando”.

Asegura

también José que “Los primeros trabajadores en Burgos en cobrar el paro fueron

los mineros, concretamente los empleados en las minas del empresario Juan

González, de Villasur de Herreros, a quien apodaban Pachucho. Después fueron

los de San Adrián”. Datos todos que, sin duda, son de gran interés para la

historia de la lucha y reivindicaciones obreras en Burgos.

|

Cargadero de carbón junto al Pozo San Ignacio

en San Adrián de Juarros |